ニュース

「地獄なし極楽もなし我もなし ただ有物は人と万物」

したたかにリアルを生きた大坂町人学者

中川すがね(愛知学院大学文学部教授)

懐徳堂の生み出した町人学者のなかでも、山片蟠桃(1748-1821)は当時から「孔明」と称せられ異彩を放つ存在だった。同時代の経世思想家、海保青陵が「升小談」「稽古談」のなかで彼の事跡を詳しく紹介し、「大豪傑」「大智者」「良キ学者」などと絶賛していることは有名である。

●手腕で巨額の利益生み、藩財政も立て直し

山片蟠桃は通称小右衛門、大坂の豪商升屋平右衛門家の別家の番頭として生涯の大部分をすごした。米仲買から出発した升屋の商売は米取引から大名貸に傾き、4代平右衛門重芳が8歳で相続したときは、不良債権で「身上投出」の危機に瀕していたという。これは当時多くの大坂町人が陥った危機であり、幕藩体制の変容による領主財政の悪化の結果だった。蟠桃は寛政9 (1797) 年に仙台に下り交渉して、仙台藩が農民に貸し付けて米を買いあげる買米の資金を調達し、買米を江戸に回漕して販売することで、仙台藩の財政を立て直した。彼の金融手法そのものは藩に節倹を求め収入内で支出させ、古借を整理しつつ必要に応じて大坂町人から借り入れするというもので、伝統を大きく外れるものではない。ただ大坂には回漕されない仙台の米と大消費市場江戸の関係に目をつけて一手請負に成功し、したたかにも1俵に1合のさし米(米の品質調査のために抜かれる米)を獲得して巨額の利益を得たのは、彼の手腕といえる。

●近世大坂の生んだ知の体系『夢の代』

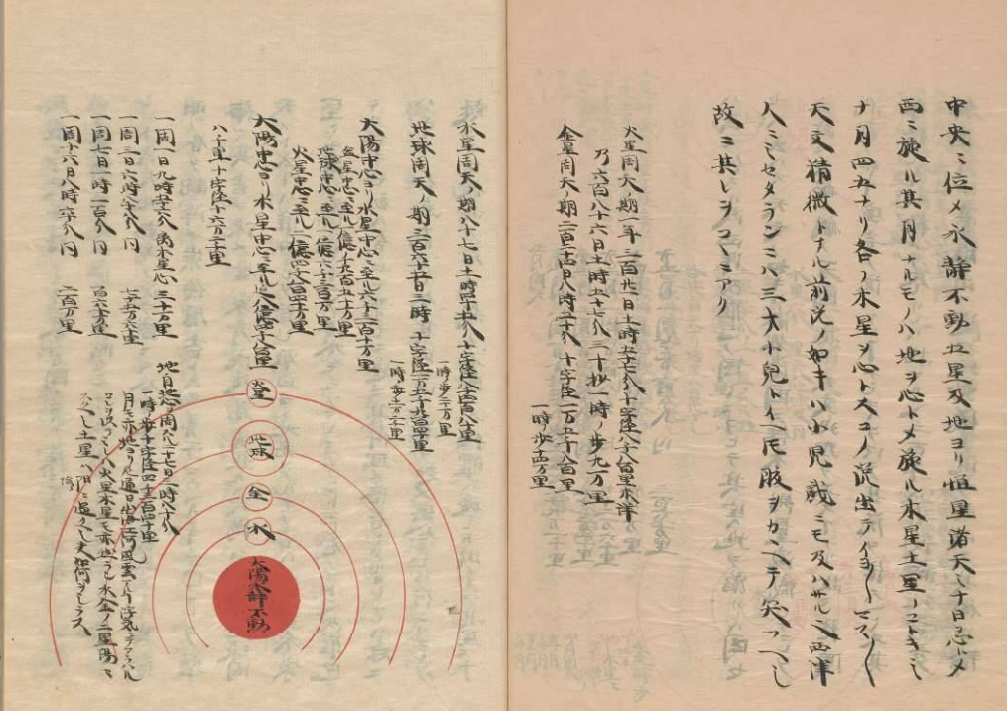

蟠桃は冒頭にあげた辞世の句からもわかるように、神も仏も自己の霊魂も否定する強靭な合理的思考の持ち主だった。主著『夢の代』は、彼が升屋の番頭として成功し安定していた享和2年(1805)夏55歳から書き始められ、中断や失明を乗り越えて死の半年前の文政3年(1820)8月に完成した。政治・経済・歴史・倫理・宗教・地理・天文・医学にわたる当時最高水準の知の体系であり、『百科全書』の趣がある。

蟠桃は地動説を確信して太陽系以外に知的存在がいる可能性に思いをはせ、医学の発展のため人体解剖の必要を主張した。文献による歴史解釈を重視して『日本書紀』応神紀以前の記述は後世の作為として否定した。神仏をはじめとしてあらゆる俗信を否認し、結婚は占いではなく人柄によるべきとした。『夢の代』は子孫に示すためのものではあったが、表沙汰になれば処罰の対象ともなりかねない問題についても、必要とあらば幕府や朝廷、宗教といった権威をも批判し、鋭い意見を述べている。

●合理的思考はどこからきたのか

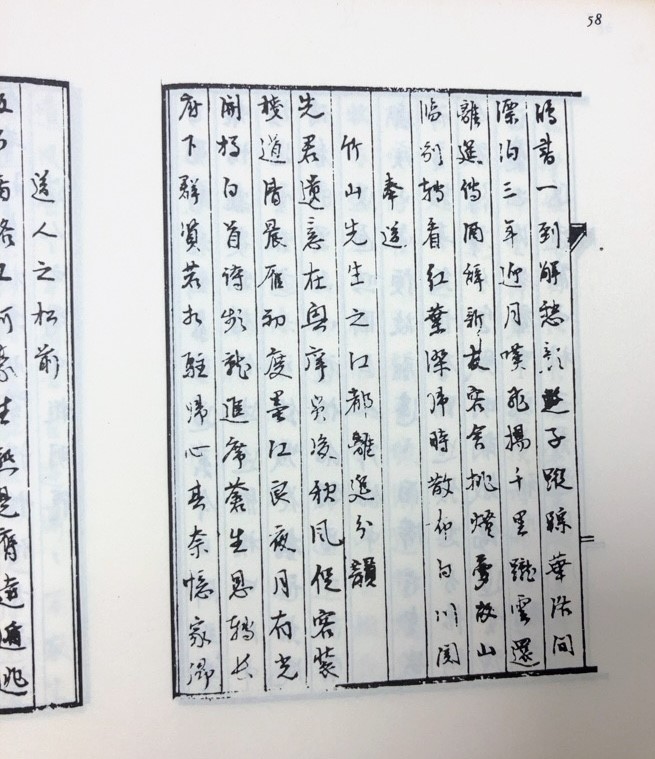

『夢の代』の序文には、食べて寝るだけの人生は人として口惜しいので、眠くなったら昼寝するかわりに机に向かい中井竹山・履軒先生に聞いたことを書くことにしたと、執筆の動機が記されている。これからわかるように、『夢の代』の成立に彼が師事した中井竹山・履軒の影響は大きく、また2人も細かに校閲を加えるなど協力を惜しまなかった。ただ彼の合理的思考は懐徳堂でのみ育まれたわけではない。麻田剛立の先事館で天文学暦学を学んで摂取した西欧の自然科学は、彼に実証主義的なものの見方を教えた。それは蟠桃にとって儒学の「致知格物」の精神と矛盾するものではなかった。

●近世大坂のリアルと経済

蟠桃が働いた大坂の経済社会で育まれていた経験知や反骨精神も、彼の合理的思考の基礎を形作った。彼の経済論は、師である中井竹山より徹底している。竹山が「天下御免の大博奕」と避難した堂島の帳合米取引を、蟠桃は「天下の知ヲアツメ、血液ヲカヨワシ、大成スルモノ」と高く評価するが、現在の堂島米市場の研究からすると蟠桃が正しいだろう。ただこれは、蟠桃の発明というわけでもない。当時の大坂町人ならよく知っていたことである。大坂町人は経済に合理的な法則性を見出していたが、それはまさに「天下の知」であった。

蟠桃はリアリストであったので、夢を語ることはない。幕藩体制や鎖国の枠組み、社会道徳としての儒学を捨てることもなかった。それを体制に寄生して生きる商人の保守性ととらえ、合理的思考との矛盾を指摘することもできよう。しかし誰しも、自分の生きている時代をこえることは難しい。そしてまだ時は来ていなかった。蟠桃の晩年、文政改鋳の影響もあって経済は好調で、大坂は再び繁栄のときを迎えるのである。

=WEB連載「懐徳堂 私の”推し”」は、今回の第6回をもって終了します。

10月のシンポジウムに向けて、これら6回分を冊子にまとめる予定です。

懐徳堂300周年 記念シンポジウム(仮称)

日付 2024年10月26日(土)

会場 大阪大学中之島センター10階「佐治敬三ホール」

基調講演 ロバート・キャンベル氏(早稲田大学特命教授・日本文学)

鼎談 ロバート・キャンベル氏

鷲田清一氏(大阪大学元総長・哲学)

飯倉洋一氏(大阪大学名誉教授・日本近世文学)

●懐徳堂300周年特設サイト

https://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/kaitokudo_300th-anniversary/