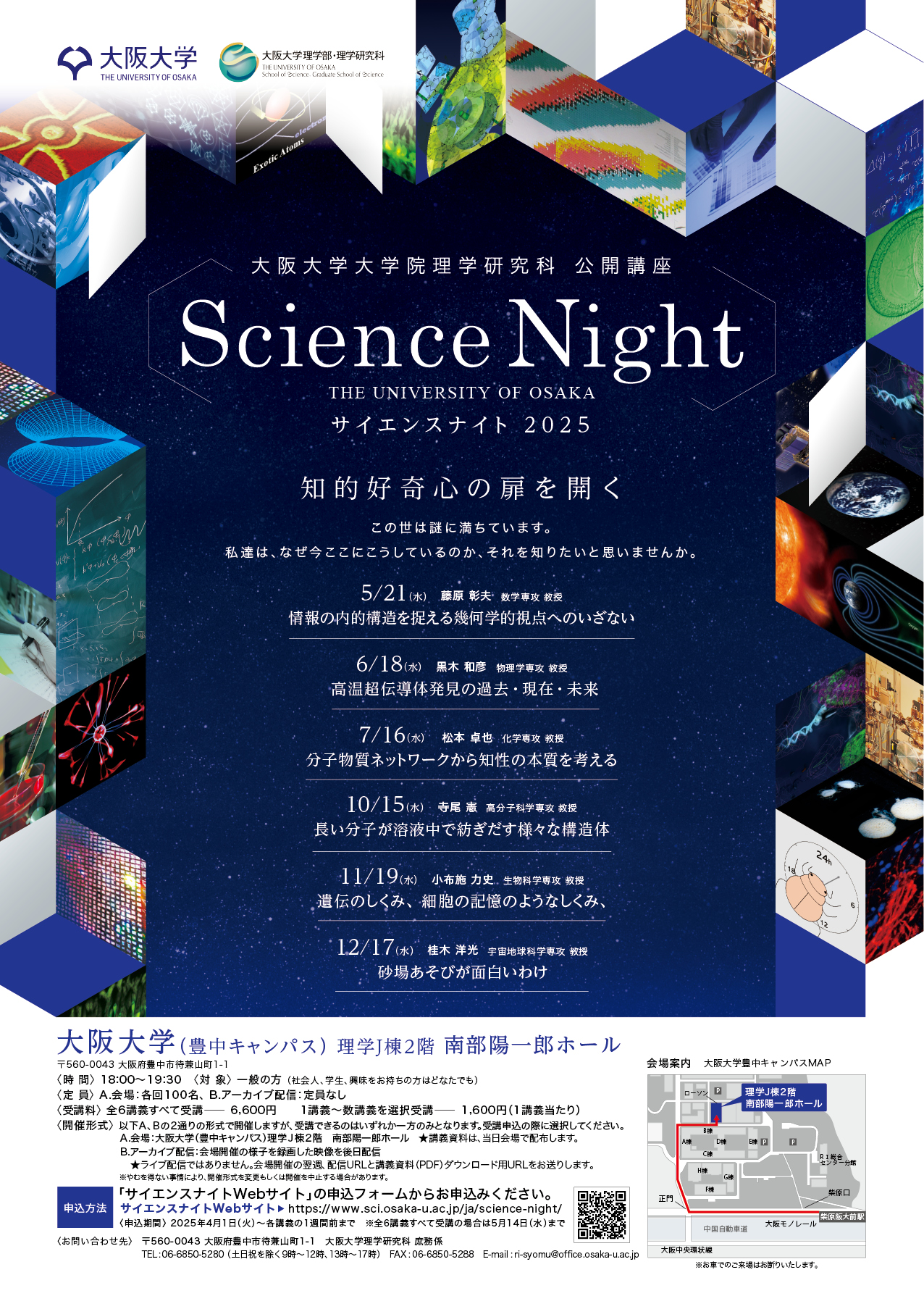

イベント情報

| 日時 | 2025.5.21 Wed – 2025.12.17 Wed |

|---|---|

| 場所 | 豊中キャンパス 理学J棟2階 南部陽一郎ホール |

| 申込方法 | サイエンスナイトホームページの申込フォーム(受講申込)からお申込みください。 専用サイトの申し込みフォーム |

| 申込期間 | 2025.4.1 Tue – 2025.12.10 Wed |

| 問合せ | 理学研究科庶務係 ri-syomu@office.osaka-u.ac.jp 06-6850-5280 |

開催概要

●第1回 5/21(水)18:00~19:30

「情報の内的構造を捉える幾何学的視点へのいざない」

藤原 彰夫 教授(数学専攻)

「情報の数理」と聞くと、皆さんは解析学や代数学を連想されることと思います。例えばシャノンに始まる情報理論を支えるのは、事象が生成する可測空間上の解析学ですし、情報通信システムの構築や実装においても、代数学や代数幾何学の考え方なくしては立ち行かない時代となっています。では、数学のもう一つの柱である幾何学はどうなっているでしょうか。本講演では、確率・情報概念の背後に自然で美しい微分幾何構造が潜んでいることをお話したいと思います。

●第2回 6/18(水)18:00~19:30

「高温超伝導体発見の過去・現在・未来」

黒木 和彦 教授(物理学専攻)

物質の電気抵抗が消失する超伝導現象は通常、極めて低い温度でのみ実現しますが、より高い温度(究極的には常温常圧)で超伝導になる物質の発見を目指して、世界中でしのぎを削った研究が行われています。従来からの物質に比べて高い温度で超伝導になる物質を「高温超伝導体」と呼びますが、それは過去においては理論的に予測されたものではなく、実験研究の中で発見されてきました。しかし近年、理論研究がその発見に積極的な役割を果たすことが増えてきました。この講演では、高温超伝導発見における実験と理論の関係の過去、現在、そして未来の可能性についてお話します。

●第3回 7/16(水)18:00~19:30

「分子物質ネットワークから知性の本質を考える」

松本 卓也 教授(化学専攻)

知性とは何でしょうか? 知性は生物にだけあるのでしょうか? 無生物である分子物質ネットワークを用いた音声認識や文字認識を通して未来の人工知能(AI)と化学の役割について考えます。

●第4回 10/15(水)18:00~19:30

「長い分子が溶液中で紡ぎだす様々な構造体」

寺尾 憲 教授(高分子科学専攻)

非常に多くの共有結合を1分子中に含む高分子は、ほぼ無限といってよいほど多様な分子形態をとることができます。良く溶ける溶媒中では、もつれた糸玉のような不定形の形態となることが多いですが、溶媒や高分子自体の化学構造に少し工夫を加えると、ミセル、ナノ粒子、液晶など、秩序だった多様な構造体を形成することが可能です。本講義では、まず溶液中における高分子の挙動について説明した後、私たちの研究室で発見した、高分子が溶液中で形成するさまざまな構造体についてご紹介します。

●第5回 11/19(水)18:00~19:30

「遺伝のしくみ、細胞の記憶のようなしくみ、」

小布施 力史 教授(生物科学専攻)

わたしたちの設計図である遺伝情報を担うDNAは、受精卵と呼ばれるたった一つの細胞から、わたしたちを形づくる38兆個もの細胞ひとつひとつに受け継がれます。私たちの研究室では、DNAに書かれている遺伝情報が、どのように次の世代に受け継がれていくのか(遺伝のしくみ)、それぞれの細胞でどのように適切に使われるのか(細胞の記憶のようなしくみ)、について研究しています。本講義では、これらのしくみについて、私たちの研究を交えてお話ししたいと思います。

●第6回 12/17(水)18:00~19:30

「砂場あそびが面白いわけ」

桂木 洋光 教授(宇宙地球科学専攻)

子供の頃に誰もが夢中になった砂場遊び、その楽しさを忘れてしまったのはいつ頃でしょうか。砂の挙動は、実は、観察すればするほど奥の深い不思議要素を提供してくれます。私を含めたもの好きの研究者達は、今も飽きもせずに砂場遊びを続けています。その結果、最近でも砂にまつわる面白い現象や発見が続々と報告されています。また、砂の挙動をつぶさに見ることは、生物の生態、地球や惑星で起こる諸現象などを理解する上で重要な役割を果たすことも分かってきました。これらの「身近なのに不思議な砂」についての研究の一端を紹介します。

【対象者】

一般の方(社会人、学生、興味をお持ちの方はどなたでも)

【開催形式】

以下A、Bの2通りの形式で開催しますが、受講できるのはいずれか一方のみとなります。

受講申込の際に選択してください。

A.会場:大阪大学(豊中キャンパス)理学J棟2階 南部陽一郎ホール

★講義資料は、印刷したものを会場で配布します。

※お車でのご来場はお断りいたします。

B.アーカイブ配信:会場開催の様子を録画した映像を後日配信

★ライブ配信ではありません。会場開催の翌週、配信URLと講義資料(PDF)ダウンロード用URLをお送りします。

※やむを得ない事情により、開催形式を変更もしくは開催を中止する場合があります。

【開催時間・期間】

A.会場:18:00~19:30

B.アーカイブ配信:1週間

【定員】

A.会場:各回100名

B.アーカイブ配信:定員なし

【受講料】

全6講義すべて受講 6,600円

1講義~数講義を選択受講 1,600円(1講義当たり)

【申込方法】

サイエンスナイトWebサイトの申込フォームからお申し込みください。

(サイエンスナイトWebサイト)

https://www.sci.osaka-u.ac.jp/ja/science-night/