社学共創の

実現を目指し、

21世紀懐徳堂は

歩み続けます。

「21世紀懐徳堂」は、大坂の商人たちが1724年に創設した学問所である「懐徳堂」の向学の気概を今の時代に伝え、つなぐために創設された知のネットワークの拠点です。

21世紀懐徳堂は、地域、社会及び市民と大学とを結ぶアウトリーチ活動を通じて、社会と共に学び社会と共に創る社学共創の輪を広げ、支援する役割を果たす組織です。

21世紀懐徳堂について知る

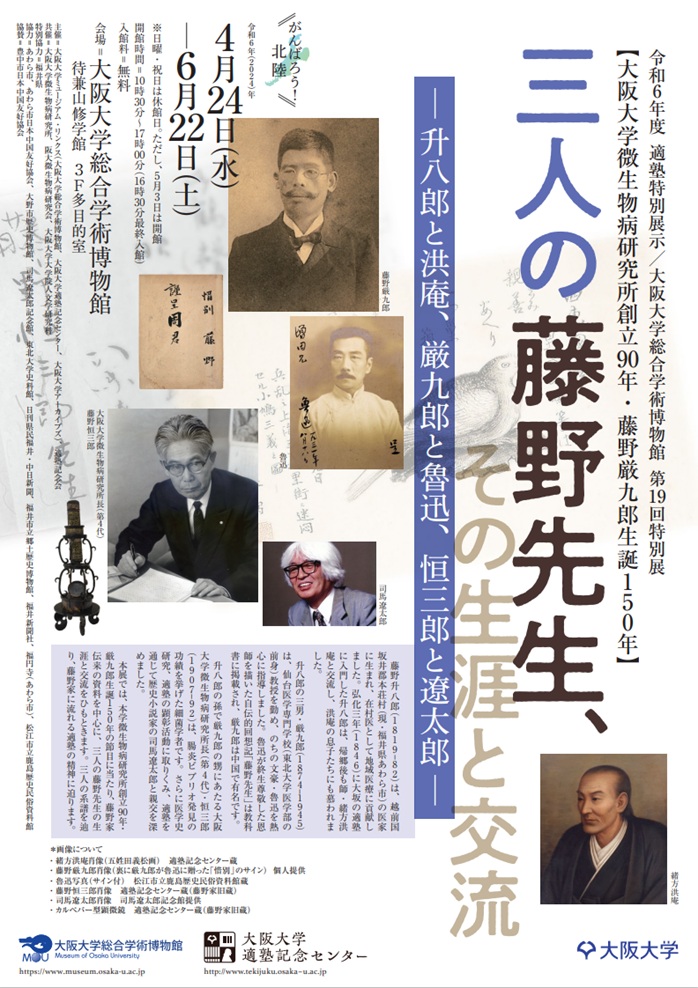

懐徳堂 2代目学主

中井竹山

©大阪大学大学院人文学研究科蔵

地図資料提供:古地図史料出版株式会社

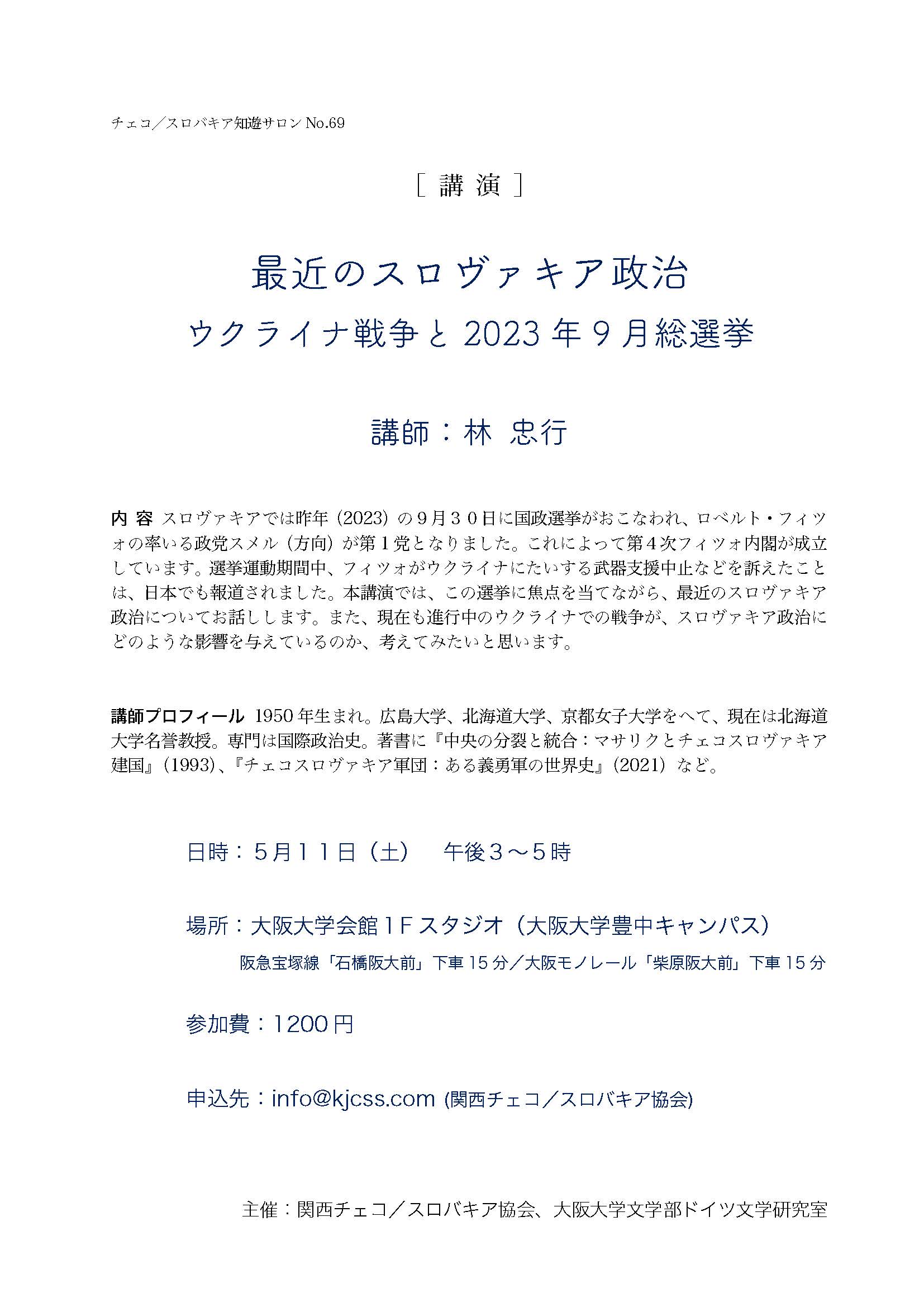

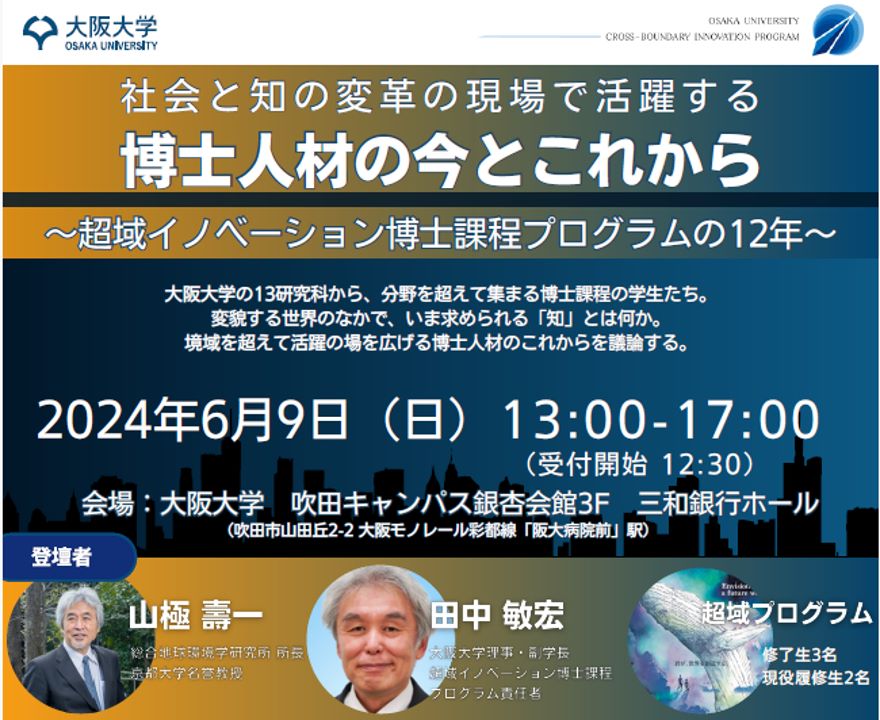

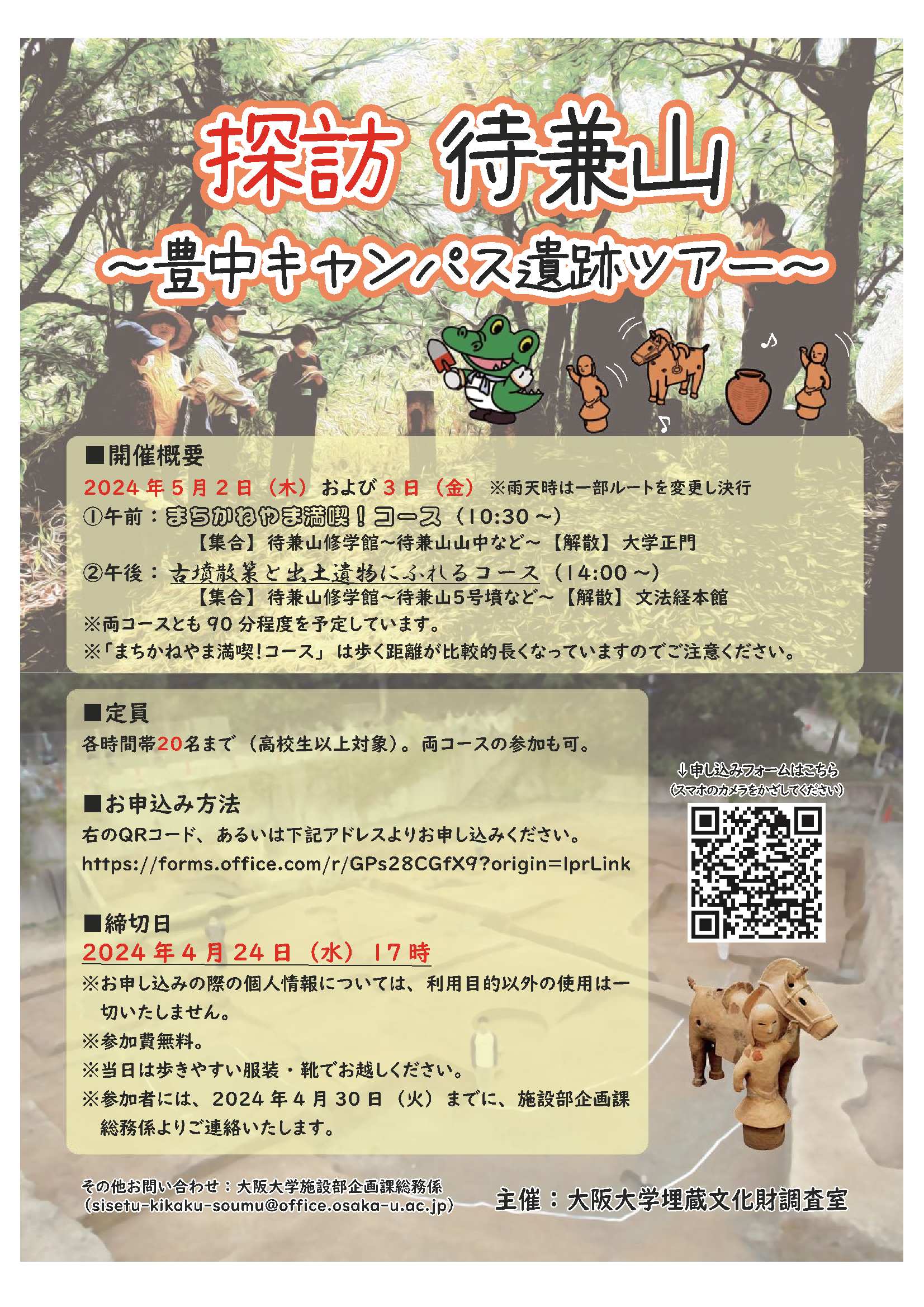

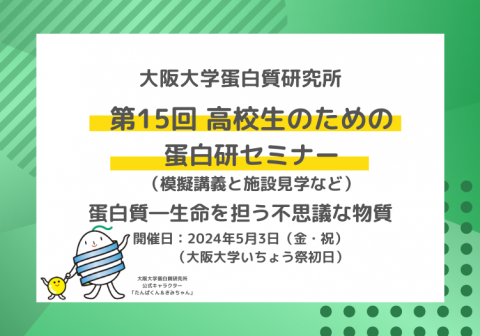

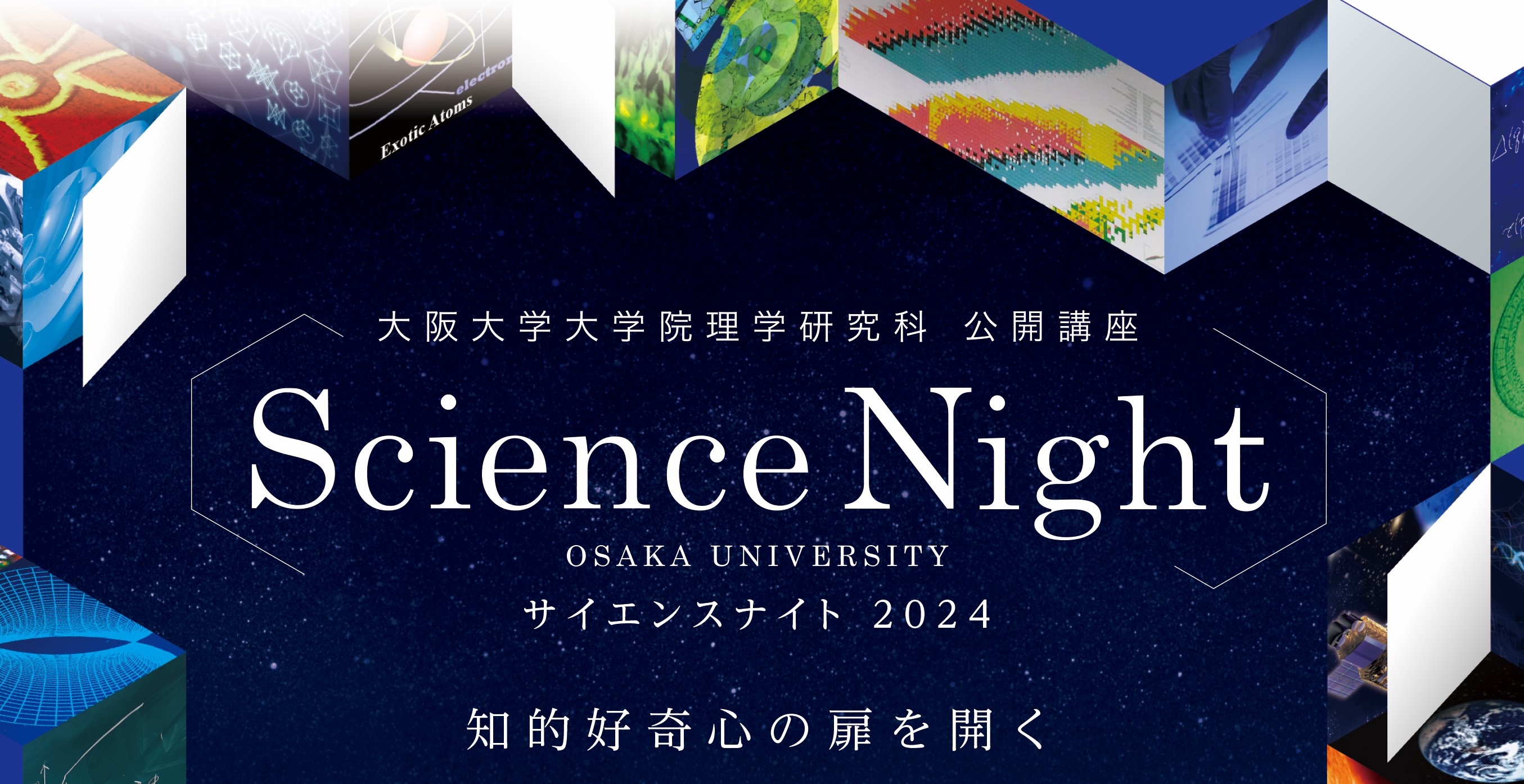

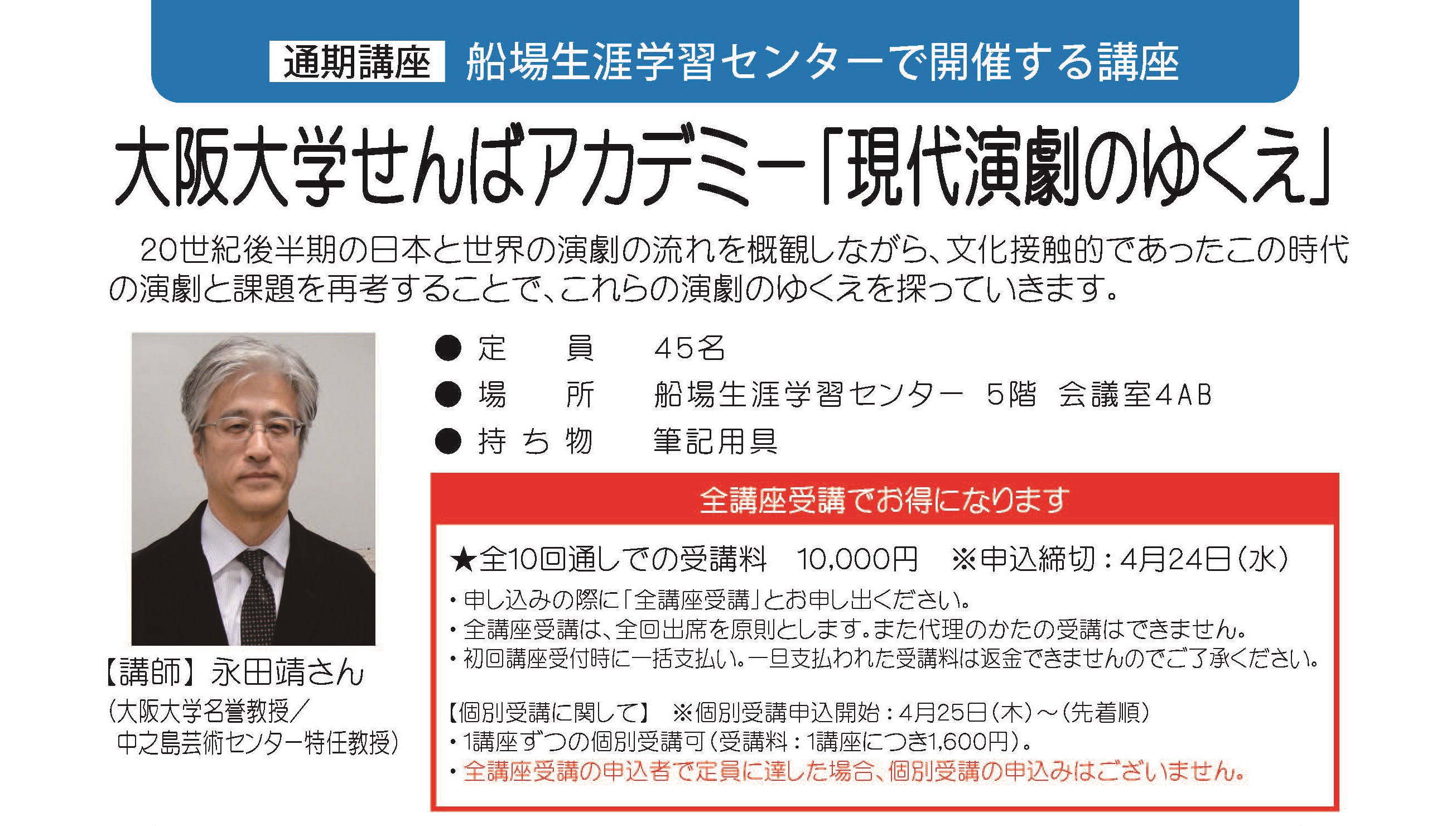

注目のイベント情報

月別イベント一覧

月を選ぶ:

メルマガ

メルマガ登録