社学共創の

実現を目指し、

21世紀懐徳堂は

歩み続けます。

「21世紀懐徳堂」は、大坂の商人たちが1724年に創設した学問所である「懐徳堂」の向学の気概を今の時代に伝え、つなぐために創設された知のネットワークの拠点です。

21世紀懐徳堂は、地域、社会及び市民と大学とを結ぶアウトリーチ活動を通じて、社会と共に学び社会と共に創る社学共創の輪を広げ、支援する役割を果たす組織です。

21世紀懐徳堂について知る

懐徳堂 2代目学主

中井竹山

©大阪大学大学院人文学研究科蔵

地図資料提供:古地図史料出版株式会社

注目のイベント情報

月別イベント一覧

月を選ぶ:

-

05/02(木)

受付中

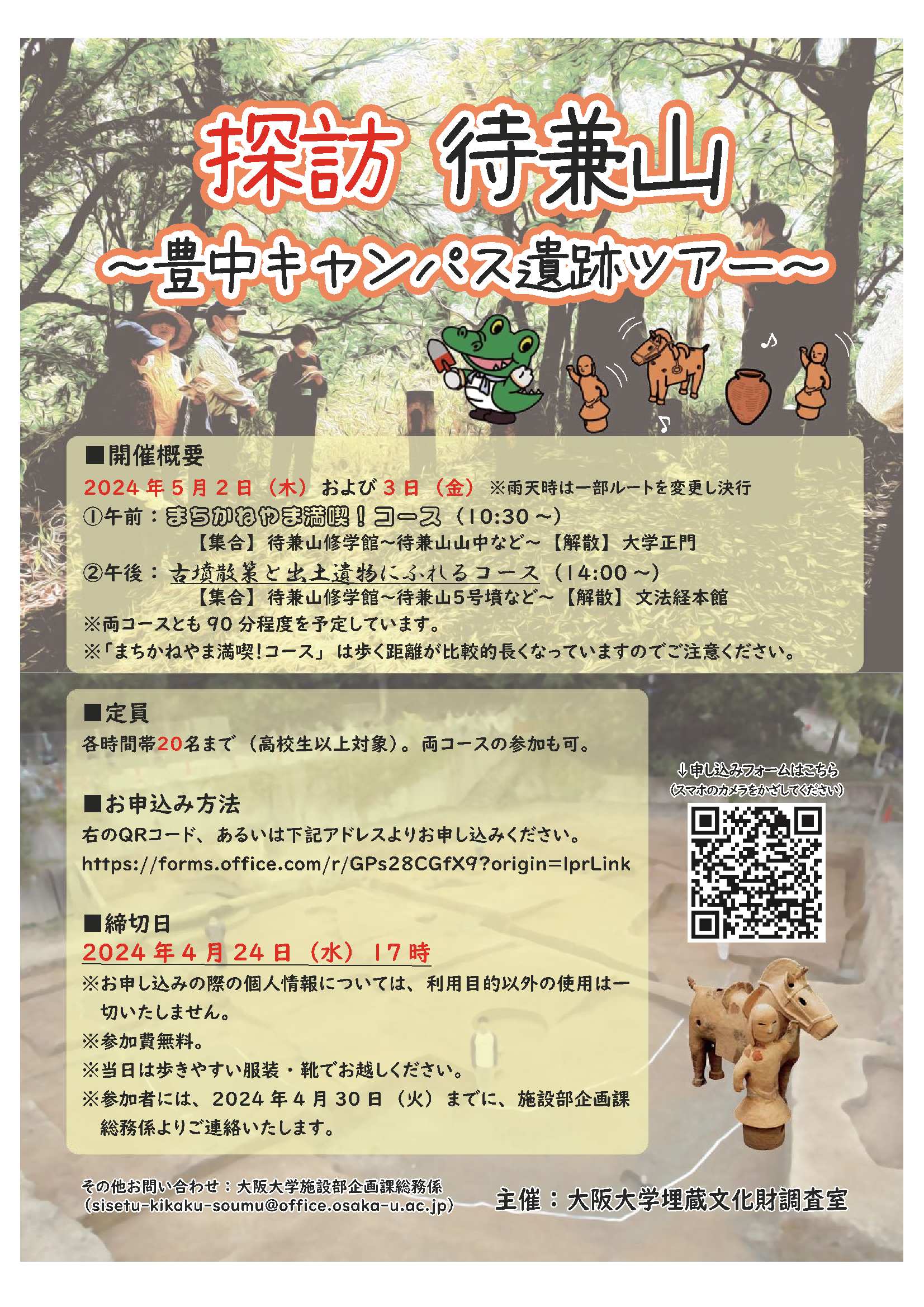

2024 探訪 待兼山 ~豊中キャンパス遺跡ツアー~

-

05/02(木)

受付中

第5回阪大万博トークイベント「いのち会議・若者が描く未来社会3 ~紛争や分断のない未来社会はデザイン可能か?~」

-

05/02(木)

申し込み不要

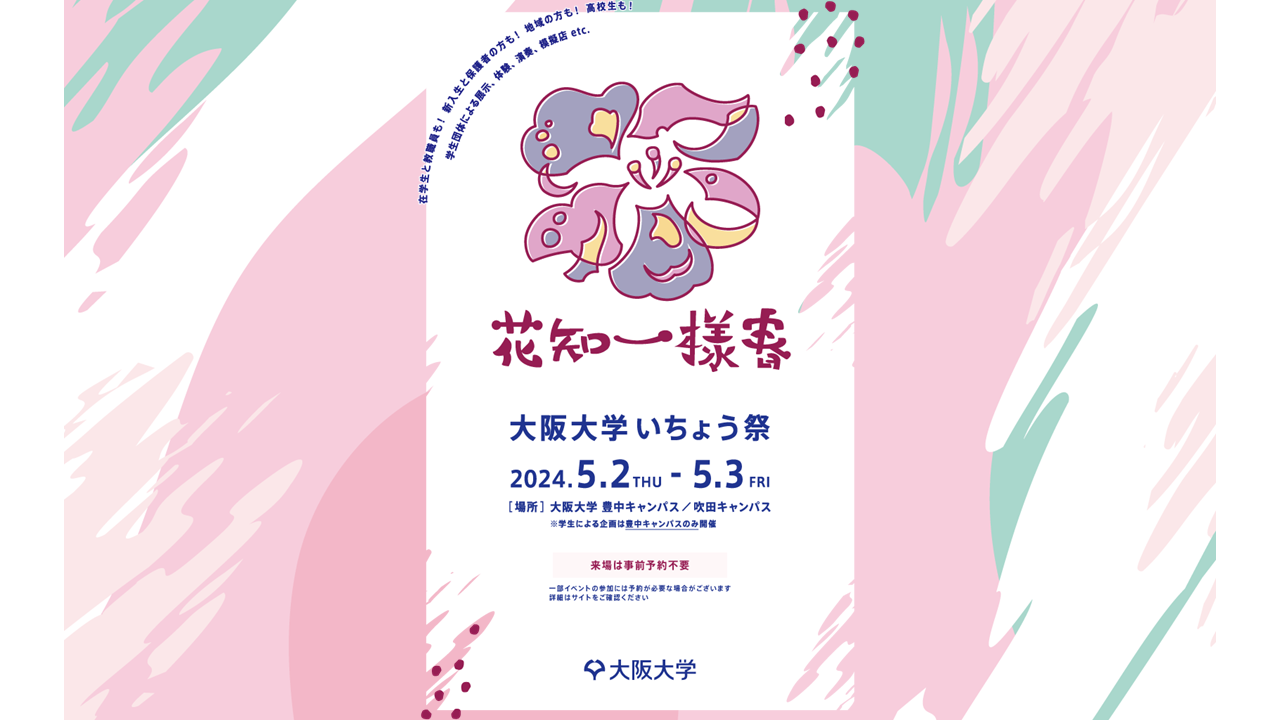

「令和6年度 大阪大学いちょう祭」開催!

-

05/03(金)

受付終了

大阪大学ホームカミングデイ2024

-

05/03(金)

受付中

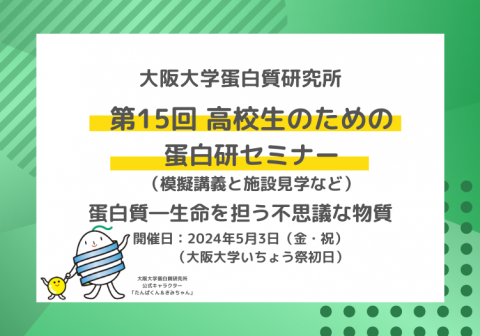

第15回 高校生のための蛋白研セミナー 蛋白質-生命を担う不思議な物質ー【5/3 (金・祝)開催:いちょう祭2日目】

-

05/03(金)

受付中

いちょう祭2024 複言語講座mini

-

05/11(土)

受付中

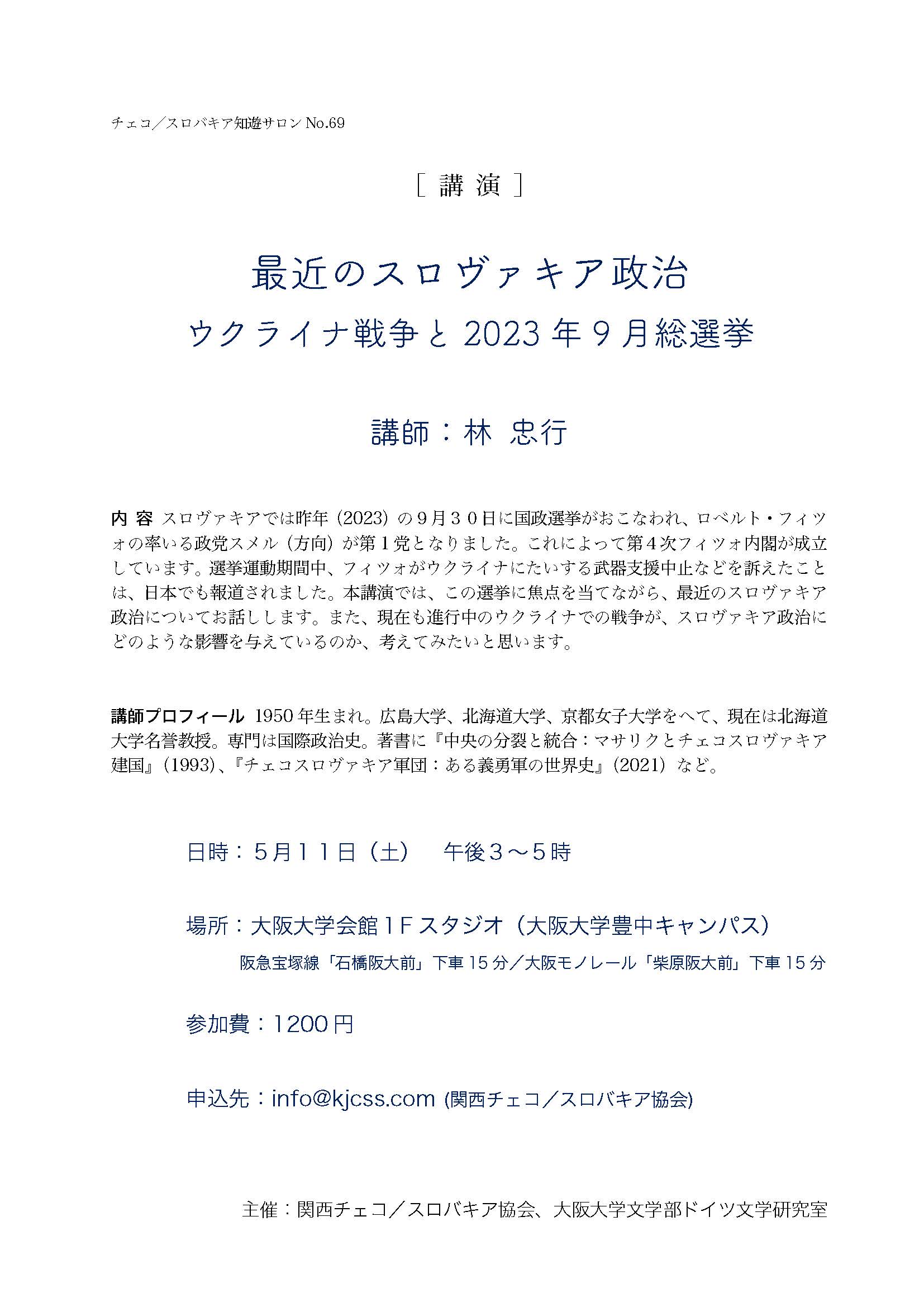

チェコ/スロバキア知遊サロン No.69 講演「最近のスロヴァキア政治 - ウクライナ戦争と2023年9月選挙」

-

05/15(水)

受付中

大阪大学大学院理学研究科公開講座 サイエンスナイト2024

-

05/18(土)

受付中

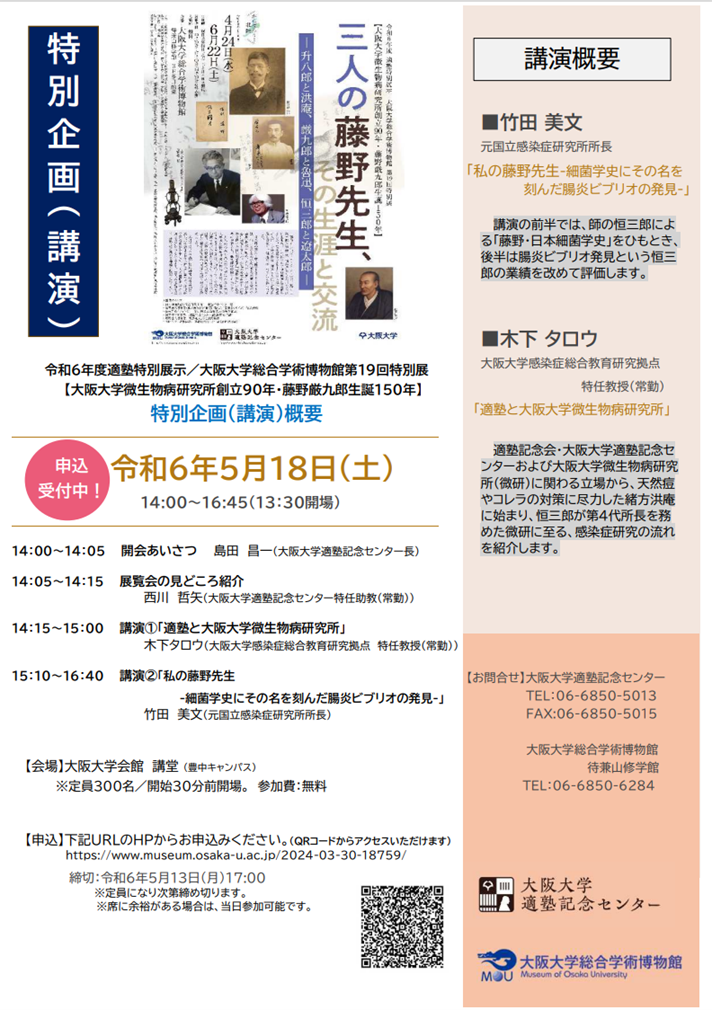

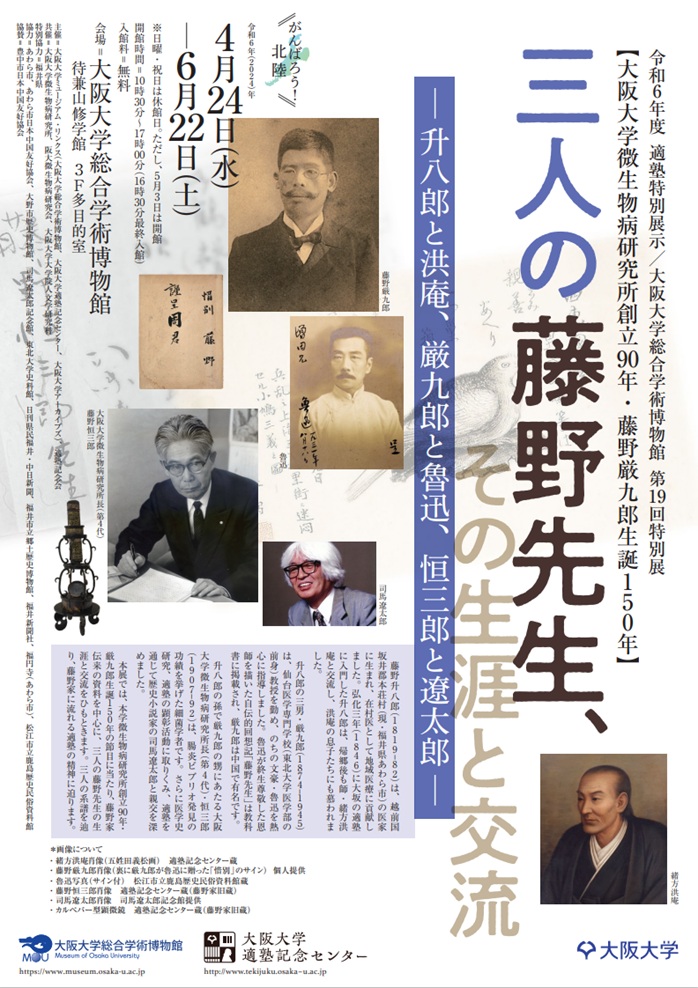

令和6年度適塾特別展示/大阪大学総合学術博物館第19回特別展 【大阪大学微生物病研究所創立90年・藤野厳九郎生誕150年】特別企画(講演)

-

05/20(月)

受付中

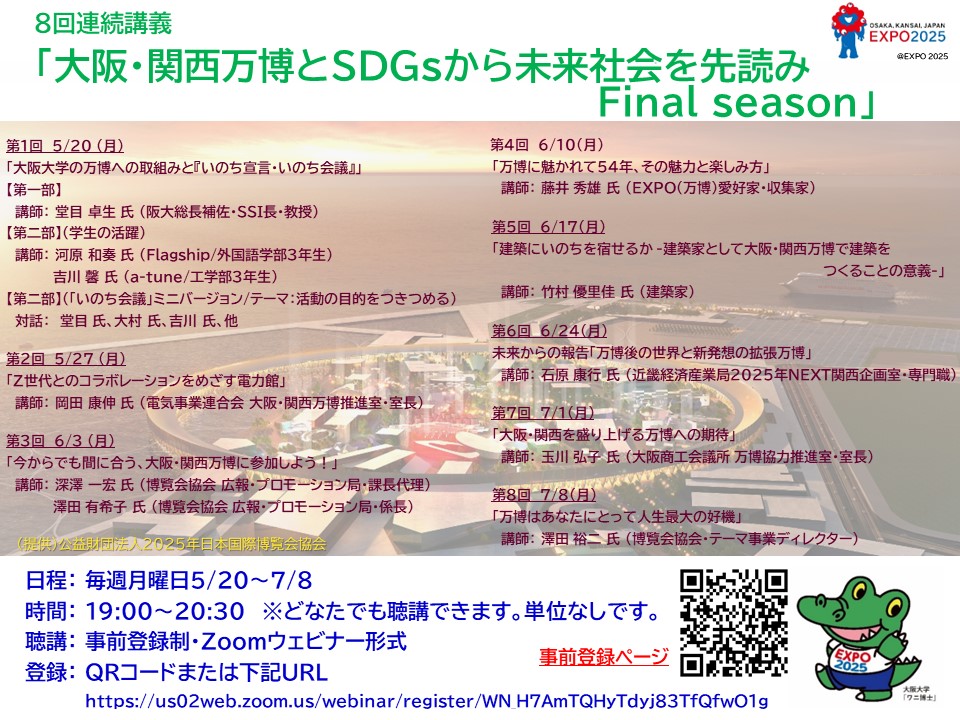

8回連続講義 「大阪・関西万博とSDGsから未来社会を先読み Final season」

さらに表示

メルマガ

メルマガ登録